生協しまねって?

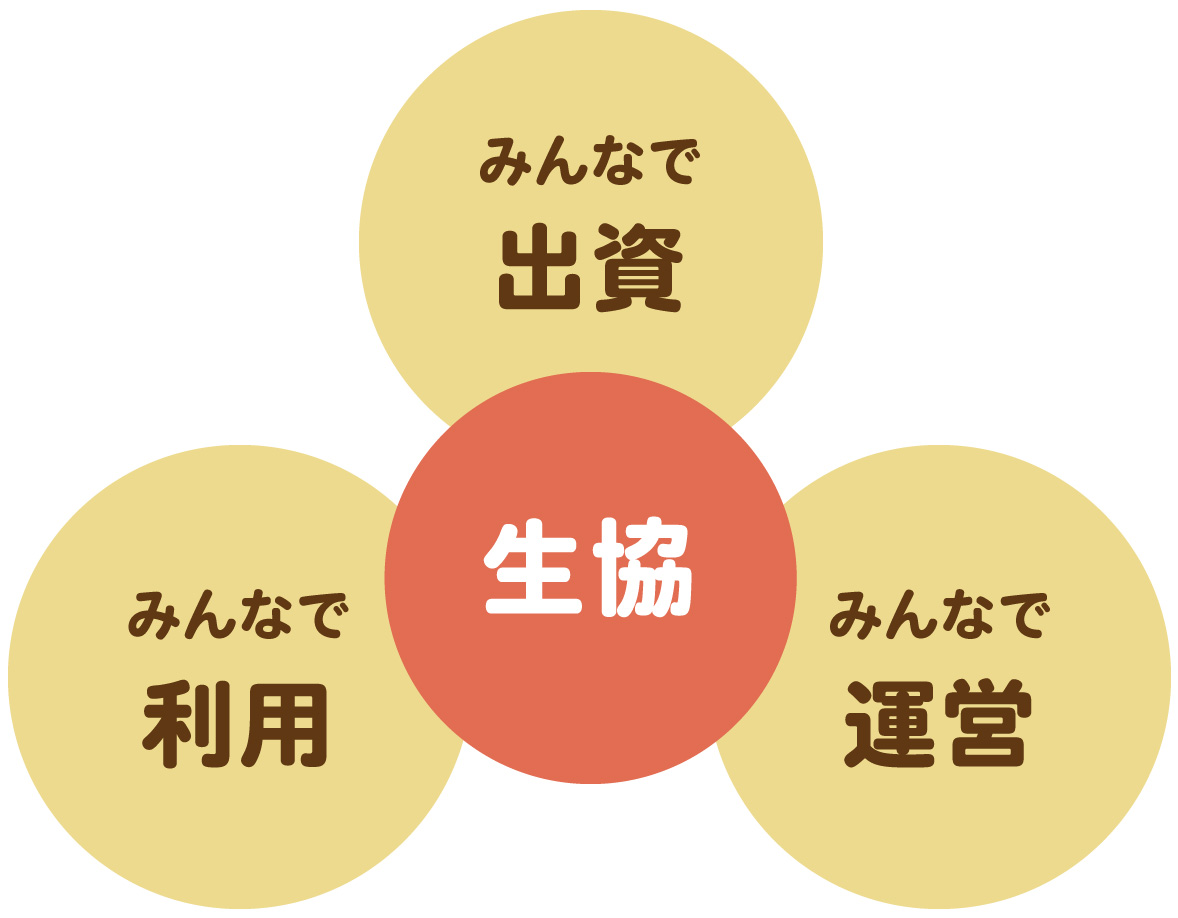

生協とは

生協は、正式には「生活協同組合」といい、一人ひとりがお金(出資金)を出し合い、みんなで利用、運営しながらくらしを向上させていく、消費者自身の組織です。

みんなで出資・・・一人ひとりが出資金を持ち寄ります。出資金は生協の運営資金です。

みんなで利用・・・商品を利用し、共同の輪を広げることで、安心・安全が広がります。

みんなで運営・・・みんなで意見を出し合い、民主的に運営に参加します。

生協しまねの概要

|

名称 |

生活協同組合しまね |

|---|---|

| 本部 所在地 |

島根県松江市西津田1丁目10-40 |

| 創立 |

1984年11月19日 |

| 出資金 |

31億212万円(2025年3月末現在) |

| 代表者 | 理事長 安井 光夫 |

| 供給高 |

94億7,447万円(2025年3月末現在) |

| 組合員数 |

72,744人(2025年3月末現在) |

| 職員数 | 293人(2025年3月末現在) |

| 事業所 | 本部・組合員会館 商品センター 支所7か所・隠岐の島出張所 |

| 関連会社 |

有限会社 協同サービスしまね |

生協しまねのビジョン

私たちは、生協しまね2000年ビジョン「想いをかたちに~共に創る豊かなくらし」を掲げ、「一人ひとりが自分らしく生きる」ということを活動の指針とし、「くらし発」の事業や組合員活動に取り組んできました。

そして、ビジョンのもとでの活動は、「人と人との関わりがより豊かになればなるほど、新たな活力、元気が生まれ、豊かなくらしづくりへとつながっていく」ことを導き出しました。現に、班をはじめ生協の集まりの場では、お互いに自分の想いを発信しながらも、その場をより良いものにするためのはたらきかけが生まれています。それは、お互いを「思いやる心」の循環を生み出して「共に生き、共に創る」共存在の居場所づくりに繋がっていきます。

一方で、急速な少子高齢化・人口減少・コミュニティの衰退、くらしや「食」の市場化等が人々の孤立を招き、私たちを取り巻く社会は見通しの立てづらい不安に満ちた状態です。とりわけ、くらしの根本である日常的な「食」が、ないがしろにされるような傾向は事態の深刻さを端的に示しています。

私たちは、このような中にあって組合員・生産者・職員と共に、日々のくらしづくりの土台である「食」と「食文化」をより豊かにしていく取り組みを強めていきます。

そして、つながりを通じてお互いの存在とくらしを認め合い、尊重し合える関係の中で「一人ひとりの自分らしいくらしづくり」に軸足を置き、「私たちの未来は、今のくらし振りから生み出される」ことを自覚しつつ進みます。

さらに、さまざまな「場」においては、お互いの当事者感覚を大切にしながら「共に生き、共に創る」組織として連携と協同を広げ、誰もがくらしやすい社会を創り出していきます。

ビジョンを実現する上で大切にしたいこと

- 私たちは、一人ひとりが「自分らしく生きる」ことと、人とのかかわりをより豊かにすることを大切にしていきます

- 私たちは、おしゃべりから生まれる知恵や元気、安心感、共感を大切にし、新しいくらしづくりにつなげていきます。

- 私たちは、安全安心な「食」を基本にして、一人ひとりの「くらし発」の想いや工夫を交流し、つなぎ、より豊かな「食文化」を創っていきます。

- 私たちは、安心して住み続けられる地域をめざし、他団体や行政などと連携・共同して、新たな生協の役割を創っていきます。

- 職員は、組合員から得たくらしの知恵や工夫をつなぎ、循環させて、組合員のよりよいくらしづくりに役割を発揮します。

2025年度方針

(食を支える応援)

1、日々のくらしづくりの土台である「食」と「食文化」をより豊かにしていく取り組みを拡げていきます。そのためには、普段の暮らしを持ち寄ること、特に商品を真ん中にしたくらしのおしゃべりは、共感や発見、そして「自分らしく生きる」ことにもつながり、人間の持つ社会性を育む上でも大切なことだと考えます。

- 組合員の集まりの場では、いつでも商品が真ん中に据えられ、生協の特徴ある商品や使いこなしが学び 広げられるようにします。また、出された声は産地やメーカーに届け、より良い商品づくりや特色ある商品開発につなげます。

-

産直提携先や県内産品はもとより、COOP商品など特徴ある商品がより多くの組合員により認知され、 利用がさらに広がるようにしていきます。そのため、リアルとWEB参加を織り交ぜ、学び体験できるような交流の機会を継続的に増やしていきます。

-

2025年は国連が定めた「国際協同組合年」です。作る人、食べる人の垣根を更に低くし、対等な立場で食という恵みをお互いに分かち合う「対等互恵」の関係が一層強まる取り組みを行っていきます。

(つながり応援)

2、人と人との関係性が希薄化する中、地域社会において、「連携する力、つなぐ力、つながる力」を磨き、新たな関係性を生み出していきます。そして誰もが安心してくらし続けることができる持続可能な地域社会をめざし役割を果たしていきます。

-

いつでもどこでも、気兼ねなく集まっておしゃべりができる場として「おしゃべりくらぶ」「子育てくらぶ」「サークル」「おしゃべりパーティー」を地域に広げ、ネットワークをつくっていきます。

- 島根県生協連やJA等をはじめ地域での連携・協同に積極的に関わっていきます。引き続き地域つながりセンター」「NPO法人フードバンクしまね“あったか元気便”」等への支援を継続します。また、「おたがいさま」も共に地域を支えるインフラとして相互連携を一層強めていきます。

-

社会資源の一つとしての生協の役割を一層果たしていきます。そのために地域の見守りを始め、子育てや高齢者支援など、行政との包括的な連携について具体的に協議し、県内の全市町村との「包括連携協定」の締結を目指します。

-

商品の荷受けだけでなく、地域の誰でもが集いおしゃべりができるような、居場所づくりを進めます。

-

鳥取県生協との災害時相互支援について協議。また、県防災訓練へ引き続き参加します。

(人と人との関わりの中で営まれる事業運営の推進)

3、「共に生き、共に創る」組織として、「つながる」ことを基本とした生協の運営や事業は益々重要です。

職員も組合員も取引先も共につながって、ビジョン実現に向け活動していきます。

- 職員は、くらし発の3事業(宅配・共済・夕食宅配)を通し、組合員のより良いくらしづくりをサポートします。そのためには一人ひとりのくらしに丁寧に向き合い、何ができるか仮説を立てながら実行し検証することを大切にします。また、組合員との関わりで職員の活きに焦点を当てた事例や、くらしづくり活動の場での、生協の役立ち、生産者や製造現場での苦労や想いなど、お互いの状況が可視化できるようにします。

- 生協が支援する「地域つながりセンター」や「おたがいさま」の活動を学び、自分として何が応援できるか考えます。。

-

ローコスト運営に努め、安定的な経営を継続させます。

- 障がい者が働きやすい職場環境(学習・設備)づくりを目指します。

4、国連が2030年を目標に進めるSDGs17の課題達成と、「誰一人とり残さない社会」実現に向け組合員と共に努力していきます。

-

この地球で人間らしく暮らし続けていくために、誰もが、いつでも、どこでも自分事として環境や社会など他者への視点を配慮に入れたエシカルな消費や行動に移せるよう、学習の場などを設けます。

-

今年は、被爆・戦後80年という節目の年になります。核兵器と戦争のない平和な世の中にしていくため、平和学習をはじめ、折鶴昇華最再生活動等、自分や家族で「平和について考える」きっかけの場づくりを創っていきます。

- 2025年は国連が定めた国際協同組合年(IYC2025)です。「協同組合がより良い世界を築く」をテーマに、他の協同組合と共に多くの組合員や県民に協同組合の価値を知ってもらう取り組みを広げ、SDGs達成に向けた歩みを加速させていきます。

5、県内農業及び生産者への支援と地産地消を推進するため、子会社である「(株)まい・しまね流通ラボ」通じ、農産物の集荷・出荷機能を高め、県産品の普及と拡大を進めていきます。

- 生協しまねでの県内農産物の取り扱いの拡大と、県外生協及び量販店への普及や販売を強化していきます。

-

県内産地及び全国の産直提携先との交流を積極的に進めます。また、体験などを通じた食育の推進にもつなげていきます。

- 農産物の選別や加工などの事業領域の拡大強化を検討します。そして農福連携の障がい者雇用の可能性を広げていきます。

食の安心と安全を創り出す方針

~生協しまねは、組合員・メーカー・生産者といっしょになって「食の安心・安全を創り出す」ことを大切にすすめていきます~

(2010年6月22日 第26回通常総代会決議)

はじめに

一連の食品偽装やギョーザ事件など「食」に対する不安から生協への信頼もゆらぎました。また、国内の食料自給率(カロリーベース)は40%前後で推移し食料の多くを海外に依存している状況があります。

このような状況に対して、信頼関係に基づき取り組んできた産地提携や産地交流に加え、品質管理を強化してきました。

『「安心・安全」は誰かが与えてくれるものではなく、組合員・メーカー・生産者が一緒になって創りあげていくもの』ということを改めて確認し、「食の安心・安全を創り出す」方針とします。

⓵食品の安全性を担保するための科学的な基準と品質を保証する体系(品質管理、物流管理、危機管理等)に基づいた取組みを進め、その進捗状況を確認・点検をしていきます。

⓶輸入原料や外国産商品への理解や、安全性の確保の取り組みをすすめます。

⓷「生産―消費」をつなぐ産直活動の推進や、県内産原料を使った生協商品の利用を通じて、国内自給率(国内自給力)の向上や地産地消の取り組みをすすめます。

⓸組合員自身が商品について、自分で判断し選択できるようにわかりやすい情報を提供し、体験学習・交流の場をつくっていきます。

⓹「食」や「食料自給率(食料自給力)向上」等の課題について、行政や各協同組合と力を合わせて地域で一緒に考える場への積極的な参加とともに、場作りについて努力します。

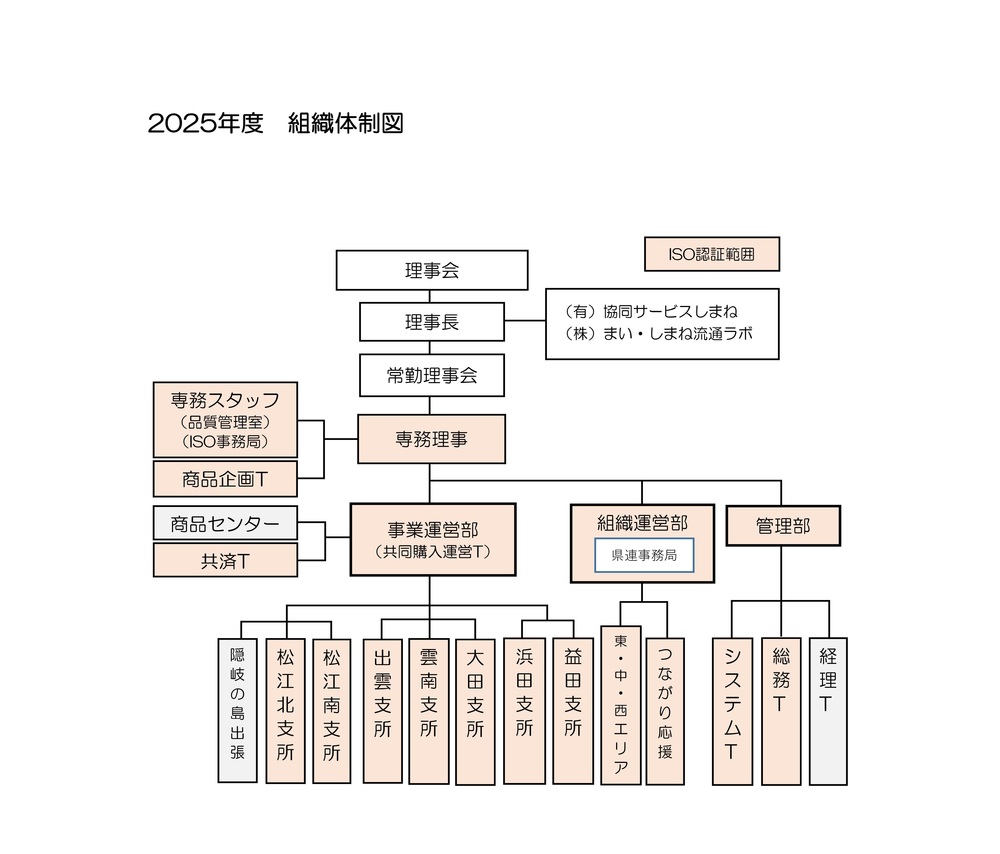

組織体制図